| ���L�V�R�V�e�B�i2�j�@Slide show |

| �@���L�V�R�V�e�B�̌o�ς̓T���p�E�𗽁i���́j�����e���A�����J�ōő傾���A���̔��W�Ɏ��c���ꂽ�悤�Ȑl�X�̌����������A���₩�����S���������Ȃ��X�ł������B������2000���̍��n�ɂ��蒋��̊��g�����傫�����F�̒����𒅂��l�Ɣ����V���c�̐l�����݂��A���e���A�����J�炵����ʕ��͋C�ł������B15���I�ɃA�X�e�J�������̒n�̌Ώ�ɉ�����z����Z�������A16���I�ɃX�y�C���R���N�U���A�X�e�J�_�a��S�Ĕj�ߗ��ĐA���n�s�s��z�����݂̂悤�ɂȂ����B�����n�Ȃ̂ŐA���n����ɒz���������͑S�ČX�����蒾�������肵�Ă���B�s���ό��@�O�@�_���[�y���@�@�e�I�e�B���J������@�f�B�G�S����x���̕lj��@���g���|���^���吹���@�����l�ފw������ |

|

�@

| �@�s���ό��@�T���p�E���̂悤�ȉ��₩���͂Ȃ��G���ŖZ�i����j���Ȃ������̂���X�ł������B |

|

|

|

|

|

| �u�z�e���̃��X�g�����v�Œ��H�����ׂ�B�u���l�v�Ɓu�}�t���[�v�����������������������Ă����B���͊����ĕ��ׂ��Ђ������ł������B |

|

| �u�K�����A�E�v���U �z�e���v�̓�����B�u�܂��z�e���v�����g�[�������Ȃ��B |

�@ |

| �@�z�e���̑��ɂ���u�����_�v�B���䂪�J�X�̏��������Ă����B���{�̂悤�Ȏ����̔��@�͌�������Ȃ��B |

�@ |

|

|

|

| �u�����V���c�v�̓X�����W���[�X�ނ���ׂĂ����B |

|

| �@�g�������ȁu�X�[�v�H�v���Ă����B |

�@ |

| �u�R�[�q�[�H�v���Ă������A�n���o�[�K�[�͌�������Ȃ������B |

�@ |

|

|

|

| �@����������z�e���̑��̂r�b�`�ƕ\�����ꂽ�r���Ɂu�s��v���ł��Ă����B�J������������ƌx�����ɒǂ�����ꂽ�B |

|

| �@�r�U�̐\���ɏW�܂����l�X�炵�����u�[���ȕ\��v�����Ă����B |

�@ |

| �@���̑O�̓��H�Łu�S�~�̎��W�v�����Ă����B�����̓��H�ɃS�~���Ȃ��̂ŋC�������悢�B |

�@ |

|

|

|

| �@�O�@�_���[�y���@�Ɍ������r���̓��H�B�������a�̒����u�S�~���W�ԁv�������Ă����B |

|

| �@���@�̂��ɂ������u�y�Y�X�v�B |

�@ |

| �@�����Ƃ͎v���Ȃ��u�@���I�Ȃ��y�Y�v������ł����B |

�@ |

|

|

|

| �@�e�I�e�B���J����ՂɌ������u���H�v���a���Ă����B |

|

| �@��ՂɌ������������H�����̋u�ɂ���u�Ꮚ���ҏZ��̌����v�B�R�̔ޕ��܂ʼnʂĂ��Ȃ����W���Č����Ă����B |

�@ |

| �@�d�C�������s���Łu�q����Ԃ������v�����ł���B�͓̂��{�ł����l�Ȍ��i������ꂽ����Z�߂Γs�ł���B |

�@ |

|

|

|

| �@���L�V�R�V�e�B���S���ɂ���u�A�����_�����v�́u�x�j�[�g�E�t�@���X�L�O��v�B�x�j�[�g�E�t�@���X�̓��L�V�R�ŗB��̃C���f�B�I�o�g�̑哝�̂ł���B |

|

| �@�A�����_���������ɂ���u�����|�p�@�v�B1904�N����30�N�����đ���ꂽ�����̓a���œ����͑s��Ȍ���ɂȂ��Ă���B |

�@ |

| �u�\�J��(���@)�L��v�̓��L�V�R�V�e�B�̒��S�ɂ��萢�E�O��L��̈�Ƃ������Ă���B�����̓A�X�e�J��������̒��S���������̓e�m�`�e�B�g�������_�a�����т��Ă����B |

�@ |

|

|

|

| �@�\�J���L�ꂩ�猩����u���e���A�����J���^���[�v�B1956�N�Ɍ��Ă�ꂽ182m��44�K���Ă̍��w�r���ŁA����ꂽ�����͑傫�������Ƃ��Ƀ��e���A�����J�ő�ł������B�����{�a��g���|���^���J�e�h�����͂��̍L��ɖʂ��Č����Ă���B |

|

| �@�L��߂��̕���������Ă����u�Ō�t�H����v�B���L�V�R�̈�Ã��x���͉��ĕ��݂̐����ɂ���A�J���҂͎Љ�ی��ɋ���������������̂ň�Ô�̐S�z�͏��Ȃ��B |

�@ |

| �@�X�p�ɗ��u�X�y�C�����̊y�c���v�B���{�ł�����݂̃g���I���E�X�p���`���X�p�͈�l�����Ȃ������B���[�ɖh�e�`���b�L�𒅂��x�����������B |

�@ |

|

|

|

| �u�Ί�̔��l�����v�B���L�V�R�Ń��e�����ȗF�D�I�p�������̂͌�ɂ���ɂ����������ł���B |

|

| �@��@�ȘI�V�������܂�u�x���v�B���l���Q�ĂēX���܂����Ă����B |

�@ |

| �@���L�V�R�V�e�B���{�F�́u�����̃^�N�V�[�v�͎Ԏ�ƐF�����̂悤�ɒ�߂��Ă���B���F�̃^�N�V�[�ɏ��̂͊�Ȃ��������B |

�@ |

|

|

|

| �u�փ^�N�v�������Ă����B����Ȃ��Έ��S�����E�E�E�B |

|

| �@�X�}�[�g�ȁu���L�V�R�̃p�g�J�[�v�B���L�V�R�̌x���͒�����Ȃ̂Řd�G��v�����邻���ł���B |

�@ |

| �u�����͂悭�Ȃ��v�ƌ����邪���ʂɌ������邾���Ȃ�u�댯�ȕ��͋C�͂��Ȃ��v�B |

�@ |

|

|

|

| �@���L�V�R�́u���^�{�Ȑl�v�������B���{�l�����X���ɂ��邪�E�E�E�B |

|

| �@���t�H���}�ʂ�ɗ��u�R�����u�X�̑��v�B�ނ�1492�N�ɐV�嗤�������Z�����蓖���莟��ɎE�肭�����B���L�V�R�l��80���̓X�y�C���l�ƌ��Z���̍���������c��̃X�y�C����]�葞��ł��Ȃ��̂ł��낤�B |

|

| �@�����ʂ�ɂ���A�X�e�J�Ō�̉��u�N�A�E�e���b�N���v�B1525�N�X�y�C���R�̃R���X�e�ɏ��Y����A�X�e�J�͖ŖS�����B���͍��₳�ꂽ���Ō�܂ʼn����݂̍肩��f���Ȃ������B |

�@ |

|

|

|

| �@�������u�Ɨ��L�O���v�B���̓���11�N�ԃX�y�C���Ɛ����1821�N�ɏ��������̂��L�O��1910�N�Ɍ������ꂽ�B���̍�����36������B�c�悩��Ɨ��������L�V�R�͈ږ����Ɨ������A�����J�Ɠ��������ɂ���B |

|

| �@�����ʂ�ɂ����̏��_�́u�f�B�A�i�����v�B���L�V�R�l��90���̓J�g���b�N�M�҂����s���ɏ����ȋ���͌�������Ȃ������B |

|

| �@�z�e���ŐH�ׂ��[�H�́u�r�[�t�X�e�[�L�v�B�������̓��C���h�������͏\���悩�����B��铯�l�g�[�����������𒅍���ŐQ���B |

|

�@

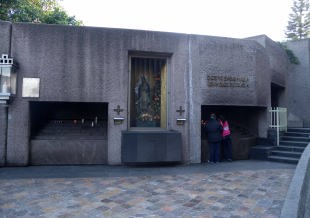

| �@�O�@�_���[�y���@�̓\�J���L�ꂩ��V�j�����ꂽ���ɂ���18���I�Ɍ��Ă�ꂽ�吹���ł���B���e���A�����J�̃J�g���b�N���k�̐��n�Ŗ��N12��12���ɂ͑�Ղ��s��ꑽ���̐M�҂��K���B���̎��@�̓L���X�g���ɉ��@�����C���f�B�I�́u�t�@����f�B�G�S�v�̑O�ɐ���}���A������A���̎p���u�O�A�_���[�y(���F)�̐���v�Ƃ��ĕz�Ɏʂ������ꂽ�u��Ձv�����Ƃɒz���ꂽ�B16���I�X�y�C���l�����L�V�R�̌��Z���������L���X�g���ɉ��@���邽�߂Ɂu���グ���_�b�v���Ƃ������Ă���B |

|

|

|

|

|

| �@�����̓�����Ɂu�O�A�_���[�y�̐���v�̃��v���J�������Ă���B |

|

| �@������̊K�i���オ��ƍ���Ɋ�Ղ̐���}���A�����ꂽ�Ƃ����u�e�y���b�N�̋u�v��������B�����͂��Ƃ��ƃC���f�B�I���M���Ă����u�i���c�B��(��Ȃ�_)�v�Ƃ������_���܂��Ă������n�ł������B |

|

| �@���̋u�Ɍ��Ă��āu�e�y���b�N�̋u�̗�q���v�B���́u�i���c�B���v�Ɓu�����E���F���̐���v�����ꎋ����L���X�g�������L�V�R�̃C���f�B�I�̊Ԃɋ}���ɐZ�����Ă������B |

�@ |

|

|

|

| �@�������猩���u�O�A�_���[�y���@�v�������B�u�e�y���b�N�̋u�v�͍����ɂ���A�u�p�E���̑��v�͉E���ɗ����Ă���B |

|

| �@���[�}���c�u���n�l�E�p�E���̑��v�B�p�E����1979�N�Ƀ��L�V�R��K�₵���B1754�N�Ƀ��[�}�@�����ɂ�萹�ꂪ�z�Ɍ���ꂽ��Ղ��u���F�v����t�@����f�B�G�S�͐��l�ɗ�ꂽ�B |

|

| �@�쑤���猩���d�����̈���u�������v�̐��ʁB18���I�Ɍ��Ă�ꂽ�吹�������n�Ղ��ア�̂ŌX���Ă���B���[�Ƀp�E���̑���������B |

�@ |

|

|

|

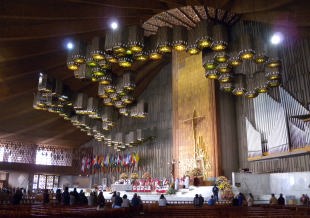

| �@����̍L�ꂩ�猩���u�O�A�_���[�y���@�v�̑S�e�B���̍����ɐV�����������Ă���B |

|

| �@���@�́u�V�����v��1976�N�Ɍ��Ă�ꂽ���L���X�g���炵����ʃX�^�W�A���̂悤�ȑ���ł���B |

�@ |

| �@�V�����ɂ́u�Q���l�v�����e�ł����{������(15000�l)���L���B�����ɂ̓o�`�J���Ɏ������n�ŔN��1000�`2000���l�̐M�҂��K��Ă���B |

�@ |

|

|

|

| �u�O�A�_���[�y�̐���v�̍Ւd�Ō����ȁu�~�T�v���s���Ă����B���L�V�R�l��90���̓J�g���b�N�M�҂ł���B |

|

| �@�Ւd�̕ǖʂɌf�����Ă���{���̊�Ղ̐��ꑜ�u�O�A�_���[�y�̐���v�B |

|

| �@���X�ɂ���u���v���J�̐���v�ƕ���ŗ��s���S�́u�L�O�B�e�v�������B |

|

�@

| �@�e�I�e�B���J������̓��L�V�R�V�e�B����50�������ꂽ�Ƃ���ɂ���A�I���O�T���I����I���W���I�ɑ��݂����Ñ�s�s�Ղł���B�T���I�̑S�����ɂ�20���l���������Ă����Ƃ���邪�W���I�ɓ˔@�p����ɂȂ����B14���I�ɃA�X�e�J�l�����������u�e�I�e�B���J��(�_�X�̏W���ꏊ)�v�Ɩ��Â����n�Ƃ��čՂ����B�A�X�e�J�ȑO�̕����ɂ͕������Ȃ������̗l�q�͓�ɕ�܂�Ă���B�����ɂ��Œm����u�A�X�e�J�̍Ւd�v�͂����ł͂Ȃ��A�X�e�J���{�ɂ������B |

|

|

|

|

|

| �@������߂��ɂ���u�W���K�[�̐_�a�Ձv�B�����Ɂu���̃s���~�b�h�v�̒��オ������B |

|

| �@�_�a�̑����́u�C���v�������̂��������̕��͋C�͏\���`����Ă���B |

�@ |

| �@�W���K�[�̋{�a���ɂ���u�I���W�i���̕lj�v�B�W���K�[���ق�L�𐁂��ĉJ������Ă���B |

�@ |

|

|

|

| �u���̃s���~�b�h�v�͍���46������A���̐��ʍL��ŏd�v�ȋV�����s��ꂽ�B�����ł������ɂ��̐l������������Ă���B |

|

| �@�s���~�b�h�́u�l�w�v�ɕʂ�O�w�܂ŊK�i�����邪�ό��q�͈�w�ڂ܂ł������Ȃ��B |

�@ |

| �@��w�ڂ܂Łu�}�K�i�v���肷��ɂ������ď��B���̒������l�͏��Ȃ��牺��Ă����B |

�@ |

|

|

|

| �@���̃s���~�b�h�̈�w�ڂŁu�L�O�B�e�v�������B���Ɍ�����̂��u���z�̃s���~�b�h�v�ŁA�^�������ȓ����u���҂̓��v�ł���B���҂̓��Ƃ̓A�X�e�J�l�����������̕���Ǝv������ŕt�������O�ł���B |

|

| �@���҂̓���i�ނƍ���64���̐��E�ŎO�Ԗڂɍ����u���z�̃s���~�b�h�v������B�����́u�J�̐_���Ղ�_�a�v�Ŏq�����ɂ��ɂ��ĉJ��������B |

�@ |

| �@���̃s���~�b�h�͒���܂Łu248�i�̊K�i�v�����������15���قǂŏ���B |

�@ |

|

|

|

| �@����ɂ͑��ʗp�́u�^���イ����_�e�v������B����́u�s���~�b�h�����c�v��2000�N�ɖ��ߍ����̂œ������̂����̃s���~�b�h�ɂ�����B����ɐG��Ɓu�K�^���K���v�ƌ����Ă���B |

|

| �@���z�̃s���~�b�h���猩���u���̃s���~�b�h�v�B�����ɂ��ʼnJ�����قǂ̐��s���Ȃ瓖���̓e�X�R�R���Ȃ������̂ł��낤�B |

|

| �u���z�̃s���~�b�h������v�Ɠy�Y�X������ł����B���̐悪�o���ɂȂ��Ă���B |

|

�@

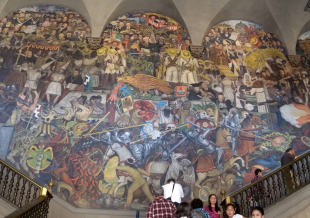

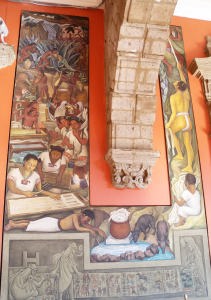

| �@�����{�a�ƃf�B�G�S�E���x���̕lj��@�{�a�̓A�X�e�J�����̏���X�y�C���l�̐����҃G���i���E�R���e�X���j��1523�N�n�������B�{�a���ɂ̓��L�V�R���O���̑哝�̎������Ƒ呠�Ȃ�����A���L�V�R�̕lj�ƃf�B�G�S�E���x���i1886-1957�N�j��́u���L�V�R�̗��j�v�͒���L��ɖʂ�����K��L�̕ǂɕ`����Ă���B���̑�t���X�R��̓A�X�e�J�鍑���ŖS���X�y�C���A���n���ォ�烁�L�V�R�c�鎞��A���L�V�R�Ɨ��v���Ƃ��������L�V�R�̗��j�̗�������ʂɕ`���o���Ă���B��L�����������L�V�R�̕����̗��j�����������m���B |

|

|

|

|

|

| �u�����{�a�v�́u�\�J���L��v�ɖʂ��Č����Ă���B�X�y�C���l�̓A�X�e�J�����̈�Ղ�j�A���̐ނ��g���ă��g���|���^���J�e�h�����⍑���{�a�����B |

|

| �u�����{�a�̐���v���璆�ɓ���Ɛ��ʊK�i�̕ǂɁu���L�V�R�̗��j�v���`����Ă���B |

�@ |

| �@�lj�̒����Ɂu�T�{�e���ɂƂ܂����h���ւ�H�ׂ�v�G������B�A�X�e�J�̐_�̗\���ŁA�������ɉh����ꂽ�y�n�Ƃ���13���I���ɃA�X�e�J�����̓s�u�e�m�`�e�B�g�����v�����݂��ꂽ�B |

�@ |

|

|

|

| �@�h�̂�����̓��L�V�R�Ɨ��v���̎哱�ҁE�_���u�~�Q���E�C�_���S�E�C�E�R�X�e�B�[�����v�A�E���Ŏ����L�����l�N�^�C�����Ă���̂͐�Z���o�g�̃x�j�[�g��t�A���X�哝�́B�h�̉��ő��Ə��������Ă���̂������҃G���i���E�R���e�X�B |

|

| �@�_���͕߂炦��ꏈ�Y���ꂽ���A���̎u�͑����̐l�X�Ɉ����p����u���L�V�R�Ɨ��v���v�͐���������ꂽ�B�E�̊K�i���オ��Ɖ�L������B |

�@ |

| �@��L�̕ǂɂ��̎��ゲ�Ƃ́u�t���X�R��v������ł���B�h�e�`���b�L�𒅂��u�x���̌x���v�����Ă����B |

�@ |

|

|

|

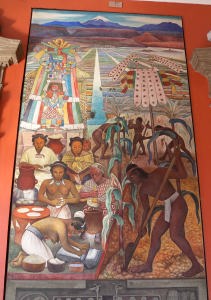

| �@���̊G�̓A�X�e�J�����̔ɉh��\�����̂ŁA�e�X�R�R�Ώ�ɂ���s�u�e�m�`�e�B�g�����̎s��v�̗l�q���`����Ă���B |

|

| �@������ɂ���u�����_�a�v���s�̒��S�ł���A���ł͏Z�����Ђ����A�H���A�J�J�I�̎��A�L�k�Ȃǂ��u���X�����v���Ă���B |

�@ |

| �@�������۔�Ƃ��āu�����o���������v�ɐ����ɂ��Łu�������r�v�������o���Ă���B���̂��ň�҂��u�q�ǂ���f�@�v���Ă���B |

�@ |

|

|

|

| �@���̊G�̓g�g�i�J���̓s�u�G���E�q�^���v�̗l�q��`���Ă���B��𔒂��h���������̃A�X�e�J�l�ɉE���̃g�g�i�J�l���u�v���v�����Ă���B�g�g�i�J�����̓��L�V�R�p�݂ɉh���Ă����B |

|

| �u�g�E�����R�V�͔|�v�Ɓu�g���e�B�[�W��(�g�E�����R�V����)�v������Ă���G�B |

�@ |

| �u�J�J�I�͔|�v�̊G�B�{�a���ɑ哝�̎�����������̂ŃK�[�h�}���͖h�e�`���b�L�𒅂Ă���B |

�@ |

|

|

|

| �u�}�Q�C(�T�{�e���̈��)�v�Łu�e�L�[���v������Ă���G�B |

|

| �@����̃G���i���E�R���e�X���X�y�C���̖�l����u�d�G�v������Ă���B�u�ڂ̐��Ԏq�v�̓A�X�e�J�ƃX�y�C���̍������B�R���e�X�̓A�X�e�J�l�ƃ��X�e�B�[�\(����)��z��ɂ���Ɂu�Ĉ�v�����đ�s�E�◪�D�ȂǂŃA�X�e�J���������S�ɔj���B

|

|

| �@���̐Ԃ����𒅂������̌��Ƀf�B�G�S�E���x���̍ȂŒ����ȉ�Ɓu�t���[�_�E�J�[���v�������Ă���B���̊K�i������Əo���ɂȂ�B |

|

�@�@

| �@���g���|���^���吹���̓\�J���L��̖k���ɂ����k�A�����J�ɂ����čő�ŌÂ̑吹���ł���B���̐����̓X�y�C���l���A�X�e�J�_�a��j�A���̊�b�̏�ɐ_�a�̐ގg���Č��������B�����ɂ�1573�N����250�N��v������1894�N�̒n�k�œ|���̌�C�����ꂽ�B

|

|

|

|

|

|

| �@�\�J���L��Ɍ������Ă��т����u�吹���v�B�E�ׂɂ́u�T�O�����I��q���v������B |

|

| �@���w�ɂ́u�E�����v�̓�����������B |

�@ |

| �@�����ɂ��鉩���́u���傭�߂̍Ւd�v�B |

�@ |

|

|

|

| �@�Ւd�̉E���ɂ���u�����L���X�g���v�B�ł�ꂽ�M�҂̐g����Ȃ����̂ō����Ȃ����Ƃ���Ă���B |

|

�@ |

�@ |

|

|

|

| �@�q����������u�}���A���v |

|

�@ |

�@ |

|

|

|

| �@���L�V�R�̍ŏ��̐��l�u�T���E�t�F���b�y�E�f�E�w�X�X���l�v�̑��B�ނ͓��{26���l�}���҂̂P�l�Ƃ��Ē���ŏG�g�ɏ��Y���ꂽ�B |

|

| �@���ׂ̗ɂ���u�T���E�t�F���b�y�E�f�E�w�X�X���l�v�̗���(�H)�B�ނ̓X�y�C���A���r���ɑD����j�����{�ɕY���������ߏ}�������B |

|

| �@��ԉ��ɂ���u���̍Ւd�v�B�����̉����̓X�y�C���l�������������ł��낤����A�A�X�e�J�ɂ͔���ȉ������������Ƒz���ł���B |

|

�@

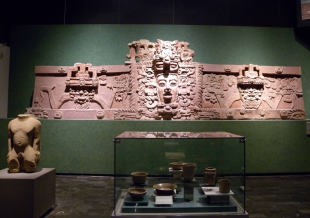

| �@�����l�ފw�������̓��y�X�E�}�e�I�X���哝�̂�1964�N�Ɍ��݂������̂ŁA���L�V�R�Ñ㕶���̃}���A�A�X�e�J�A�I�����J�A�e�I�e�B���J���̐Α��A�lj�ȂǑ����̈�Ղ��W������Ă���B������͋����������͓����h�[�����(13���u)���̍L�����������ł͉�肫��Ȃ��B |

|

|

|

|

|

| �u�����ق̓�����v�̎�O�ɁuMuseo Nacional de Antropologia(�����l�ފw������)�v�ƍ��܂ꂽ�傫�ȊŔƕ���������B |

|

| �@�}���W�����́u������v�B�}�������͋I���R�`�X���I�ɔɉh��12���I�ȍ~�ɐ��ނ����B�e��Ղ͂��ꂼ��̕����ɕ�����ēW�����Ă���B |

�@ |

| �u�}���̊K���Љ�v��\�����s���~�b�h�ōō����͎҂̉��_�ɁA�M���A���E�ҁA�R�l�A���l�A��ʔ_�k�������Ȃ��Ă���B�����̓n�C�i������̏o�y�i�B |

|

|

|

|

| �@�J���y�`�F�B�ŏo�y�����u�Ⴂ���v�����e�ɐ_�̌`�������u��c�v���]���Ă��鑜�B |

|

| �@�p�����P��Ղ́u�p�J�����̕���v����o�y�����g�E�����R�V�̐_�ɕ������u�p�J�����v�i���j�ƎႢ���̃p�J�����i�E�j�̓������B |

�@ |

| �@�������p�J�����́u�Ђ����̃f�X�}�X�N�v�B |

�@ |

|

|

|

| �@����M�����V���₻�̐����ŗp�����N�₩�Ɂu�ʐF���ꂽ����v�B�����͕���ɕ����i�Ƃ��Ė������ꂽ�B |

|

| �@���ՂŎ������܂ꂽ�u�����̉~�Ձv�B�����̃}���ɂ͋����i�͂Ȃ������Ƃ���Ă���B |

�@ |

| �@�`�`�F���C�c�@�[��Ղɂ����m�̐_�a�̏�ɉ��炵�Ă���u�`���b�N�E���[�����v�B�����̉��݂ɐ����ɂ��̐S����u���ĕ������Ƃ���Ă���B�u�`���b�N�E���[���v�Ƃ͐����ɂ��̐S����u����̂��Ƃł���B |

|

|

|

|

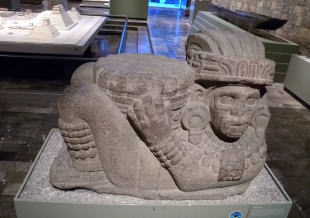

| �@�A�X�e�J�W�����́u������v�B�A�X�e�J��14���I����h����������16���I�ɃX�y�C���ɐ������ꂽ�B |

|

| �@����ƒ����ɃW���K�[�̌`�������e��́u�I�Z���N���E�V�J���v������B����ɗL���ȁu���z�̐v���W�����Ă���B |

�@ |

| �@�I�Z���N���E�V�J���̔w���́u�P(����)�v�ɂȂ��Ă��āA���̒��Ɂu�����ɂ��̐S���v����ꂽ�B |

�@ |

|

|

|

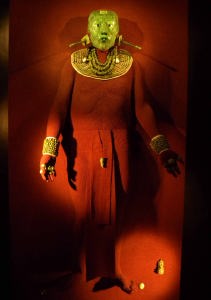

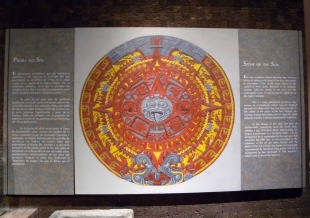

| �u���z�̐v�͕ʖ��u�A�X�e�J�̗�v�ƌ�����B24�g���̌�����Œ��a��3.6���[�g������1479�N�ɃA�X�e�J�̉������X�y�C����̎����1790�N�Ƀ��L�V�R�V�e�B�̒����L�ꂩ�甭�@���ꂽ�B |

|

| �@�ƂȂ�ɑ��z�̐̉������������A�����Ńi�C�t�̂悤����o���Ă���T�Ԗڂ̑��z���l�̐S�������߂Ă���ƋL����Ă���B�A�X�e�J��̓}������p�������̂�2012�N12��22���Ɂu���E�͖ŖS�v����Ƃ���Ă���B |

|

| �u�A�X�e�J�̍Ւd�v�̖͌^�B���̂悤�ȍՒd�Ŗ��������ɂ��̋V�����s��ꂽ�B�]��ɎS���炵���̂ŋ{�a�̕lj�ɂ͕`����Ă��Ȃ��B |

�@ |

|

|

|

| �@�A�X�e�J�́u�`���b�N�E���[�����v�B�����I�Ȉ�i�͑S�ăX�y�C���l�ɔj��A�����܂����c���ȐΑ��݂̂������W������Ă���B |

|

| �@�e�X�R�R�̏����ɒz�����s�u�e�m�`�e�B�g�����v�̗l�q��\���Ă���B�A�X�e�J�̎x�z�͍L��ɋy�сA���������ł��l���͐��\���l�ɒB�����S���ɂ͐_�a��{�a���������E�ő勉�̓s�s�ł������B |

|

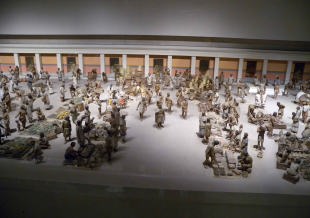

| �u�s��̗l�q�v��`�����W�I���}�B���n��̎Y�����e�m�`�e�B�g�����̒��S���ɏW�܂薈���s�ꂪ�J���ꂽ�B���Ɗ����͎�Ɂu���X�����v�ł��������u�J�J�I���͉ݕ��v�Ƃ��ė��ʂ����B |

�@ |

|

|

|

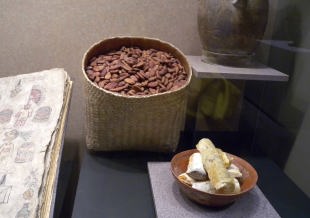

| �u�J�J�I���v�R���Ŏ��ʒ��̗��P��(600�~)�ƌ����ł����B���̃��[�g�ł́u�ꗱ200�~�v�̉��l������z���l�̒l�i�͓�500���Ȃ̂�10���~�ɂȂ�B |

|

| �u�A�X�e�J�̏o�y�i�v�B�S�̓I�ɕs�C���ȕ��͋C���Y���Ă���B |

|

| �u���̑����i�v�Ɓu����v�B�X�y�C���l�̓A�X�e�J�̋��̒�ɉB���Ă���Ǝv���ΐ����ĒT�������Ƃ����B |

|

| BACK�@NEXT |