| ラ サ(1) Slide show |

| 拉薩(ラサ)はチベット自治区の省都で市区の面積は東京23区とほぼ同じで人口は14万人である。総面積は北海道の1/3位だが人口は42万人しかいない。標高3650m(富士山3776m)の高所にあり、酸素濃度は平地の2/3で高山病が多発する。チベット人の産児制限は2000年から2人までとされている。宗教上の理由から子どもの頭を撫でてはいけない、肩を叩かない、通りは右回りに歩くのが決まりごとになっている。チベット人は仕事嫌でバター茶を飲むのが好きなのだそうだ。主な産業は観光業で特産品は「裸麦酒」と、500gで100万円もする「冬虫夏草(とうちゅかそう)」の漢方薬である。市内観光 デプン寺 セラ寺 西蔵博物館 |

|

|

|

|

|

|

|

| 「ホテルの診療室」で点滴と酸素吸入の「高山病治療」を受けた。体調と同じくカメラも不調であった。 |

|

| 自分の部屋に「酸素ボンベ」を持ち込んで一晩中酸素を吸いながら就寝した。高山病は貧血症の人が罹り易いとされている。 |

|

| 列車内と同様に密封したポリエチレンの袋が「風船の様に」膨らんでいた。空気が薄いのが分かる。 |

|

|

|

|

| 翌朝回復したので「ドクター」にお礼を述べて記念写真を撮った。治らないと終日ホテルで寝ている羽目になる。 |

|

| 医務室の前には酸素ボンベが並んでいた。治療費は27,000円だったが旅行保険で返金された。 |

|

|

|

|

|

| 荷物を乗せた「三輪自転車」が走っていた。街中に五体投地している姿は見られなかった。 |

|

| 「輪タク」が走っていた。街並みの雰囲気は中国と同じである。 |

|

| 街中の道路は「車で溢れていた」。タクシーは1500台位走っている。 |

|

|

|

|

|

|

| お寺回りの途中で貧しい身なりの「子ども」がいた。モデル料をあげて写真を撮らせてもらったが、涙を誘う様な物悲しい眼差しをしていた。 |

|

| 「元気そうな娘さん」と並んで撮った。みんな何をして生活しているのであろうか…。 |

|

|

|

|

| 「若者が座っていた」。日本でも似たような光景を見るが働く所が無いのであろう。大きなマスクは日焼け防止なのだそうだ。 |

|

| 並んで「チベット万歳」の写真を撮った。物好きな爺さんと思ったのか笑顔で「ピースサイン」をしてくれた。 |

|

| 昼食に寄った拉薩飯店の若いウエイトレスさんはみんな美人揃いであった。写真を送ったが届くだろうか…。 |

|

|

|

|

| 一緒に「記念写真」を撮らせてもらったが、緊張して何を食べたか忘れてしまった。 |

|

| 夕食に寄った食堂で「チベット舞踊」を鑑賞した。出演者はイケメンと美人揃いであった。ヤクのヨーグルトは美味しいかったが翌日腹具合が良くなかった。 |

|

| 「美人の踊り子」さんは田舎の出身者で収穫期には家に戻って畑仕事をするのだそうだ。 |

|

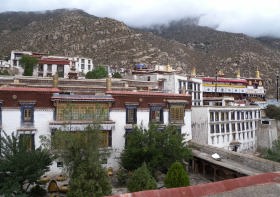

| デプン寺はゲルク派の寺院で1416年に建てられたラサ三大寺院の一つである。ゲルク派とはチベット仏教最大の宗派でポタラ宮殿が建築されるまで歴代のダライ・ラマがここに居住し修行していた。しかし文化大革命で寺院建築物の伽藍(がらん)は破壊され1万人もいた僧侶は迫害を受け今では800人しか残っていない。現在は観光地として修復が続けられている。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 長い階段を上がると「修復中の寺院とマニ車、マニ石」が見える。 |

|

| 大きなマニ石に「ゲルグ派開祖ツォンカパと二大弟子」の絵が描かれていた。 |

|

|

|

|

| 「マニ車」は時計回りに回転させると回した数だけ経を唱えた功徳があるとされる。 |

|

|

| 寺院内は有料(10元)で写真撮影ができる。信者には申し訳ないが撮影出来るのは有りがたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ソファーに座った「僧侶」。寝殿なのでベットかも…。 |

|

|

|

|

| 「僧侶と並んで撮影」させて貰った。和やかな雰囲気で高山病が治った様な功徳があった。 |

|

| 屋上から見た「伽藍右側の様子」。静閑で800人の僧侶が住んでいるようには見えなかった。 |

|

| 「伽藍左側の様子」。此処に一万人の僧侶が住んでいたとは思えないから昔はもっと沢山建物があったのであろう。 |

|

|

|

|

|

|

| 「金色の小さな仏像群」。文化大革命以前はこれ以上に沢山並んでいたのであろう。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「金色の仏像」。何れも金箔か金塊で造られた高額な美術品である。これを遥かに上回る貴重な文化遺産が中国内に持ち去られたのであろう。 |

|

| セラ寺はゲルク派のラサ三大寺院の一つで1419年に創建され、日本の僧侶も学んだ寺院である。裏山は鳥葬場になっている。 |

|

|

|

|

|

| 「参道」には土産店が並んでいる。欧米人観光客も歩いていた。 |

|

|

| 境内で若い修行僧がオーバーアクションで手を叩きながら「教理問答」をしていた。頭が良くないと坊さんにはなれないだろう。 |

|

|

|

|

| 「学堂正面」の様子。この中に砂曼荼羅(すなまんだら)があるが室内撮影は禁止であった。 |

|

|

| 「学堂の窓」。修行僧はこの中に寝泊りしているのであろう、一日とて耐えられそうに無い…。 |

|

|

|

|

| 境内にある大きな「マニ車と仏塔(チョルテン)」。セラ寺は室内撮影禁止なので中の様子は忘れてしまった。 |

|

| 左手の裏山にある「鳥葬場の建物」。昔は「尼寺」だったと現地ガイドさんは話していたのだが…。 |

|

| 右側にも「鳥葬場らしき建物」がある。ラサで鳥料理を食べなくて良かった…。 |

|

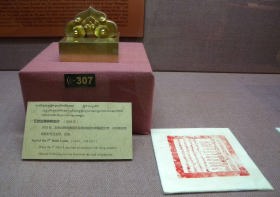

| 西蔵博物館にはチベット文化の歴史資料が多数展示されている。黄金の展示物は北京の故宮博物館より遥かに多く金銀銅の鉱物資源の豊富さが分かる。2009年から無料開放になりフラッシュ無しなら写真撮影もできる。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「可愛い従業員さん」が土産品の絨毯(じゅうたん)を織っていた。 |

|

| BACK NEXT |