| 奈 良 Slide show |

| 世界最大の木造建造物東大寺。八百万の神(やおよろずのかみ)の総本山春日大社。阿修羅像で知られる興福寺、世界最古の木造建築法隆寺、名物管長が再興した薬師寺。観光には定期観光バスA2(午前)とC2(午後)のコースを乗り継いで見学し当夜帰宅した。 |

|

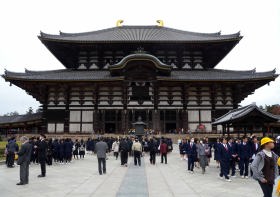

| 東大寺は奈良時代(8世紀)の中期に聖武天皇によって創建されたが、その後の兵火で寺は罹災し今の建物は江戸時代に建て直された三度目の建物である。寺は創建当時より三分の二に縮小されているが木造建造物としては世界一の大きさを誇っている。中央に鎮座する大仏は初期には金メッキが施され「盧舎那大仏(るしゃなだいぶつ)」と呼び世界を光照らし輝ける仏として崇められた。大仏は高さ15m重さ380トンあり世界最大の青銅像である。 |

|

|

|

|

|

| 東大寺への入り口「南大門(なんだいもん)」。高さは25mありわが国最大の山門である。 |

|

| 南大門にある「金剛力士像」。修学旅行生が大勢訪れていた。 |

|

| 大仏殿の前にある「中門」。境内へは正面左側の西楽門から入る。 |

|

|

|

|

| 西楽門から入ると大きな「金堂(大仏殿)」が見える。 |

|

| 正面から見た「金堂」とその前にある「八角燈籠」。燈籠だけは創建当時のオリジナルである。 |

|

| 金堂に鎮座する「大仏像」は度重なる戦火で破壊され創建当時のオリジナルではない。 |

|

|

|

|

| 大仏の左側(西)に鎮座する「虚空蔵菩薩像(こくうぼさつぞう)」は金メッキが残っている。 |

|

| 金堂西北隅にある「広目天像(こうもくてんぞう)」。 |

|

|

| 春日大社は奈良時代(8世紀)に藤原山蔭(ふじわらのやまかげ)が地方の八百万の神(やおよろずのかみ)と共生するために共通の神道を布教させ創建した大社(最高位の神社)である。八百万の神には天照大神や大国主の命(みこと)などが含まれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 2階造り(楼門)の「南門」を通って本殿に向かう。この先に神拝所がある。 |

|

| 「神拝所」は本殿を拝む所で後ろに落雷で上部だけ焼けた杉が立っている。この後方に中門がある。 |

|

|

|

|

| 「中門」の奥に本殿があるが神職以外は立ち入できない。一般の人はこの門から参拝する。 |

|

| 境内には三千基の「万灯籠(まんとうろう)」があり二月と八月に諸祈願の火が灯される。 |

|

|

| 興福寺は藤原鎌足が669年に創建した山階寺(やましなでら)を起源とし、平城遷都(710年)に鎌足の子息である藤原不比等が現在地に移転し「興福寺」と名付けた。併設する国宝館に文化財を多数収蔵し展示公開(写真撮影不可)している。

|

|

|

|

|

|

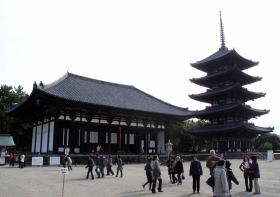

| 「五重の塔」は730年に光明皇后が創建したが幾度も火災になり現在の塔は室町時代(1426)に再建された。 |

|

| 「五重の塔」と並んで建つ「東金堂」は726年に聖武天皇が伯母の元正太上天皇の病気平癒を祈願し創建した。その後の火災で現在の堂は室町時代(1415)の再建された。 |

|

| 「仮金堂」で112年振りに公開される阿修羅像を一目見ようと大勢の見学者が並んでいた。 |

|

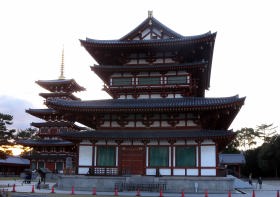

| 法隆寺は飛鳥時代(607)に聖徳太子が建てた世界最古の木造建築である。670年に一度火災で消失し再建したとされるが定かではない。法隆寺の建造物は1400年もの長い歴史を今に伝え、宝物類は2300余点も収められ世界的な仏教文化の宝庫となっている。ご本尊像を安置する金堂には金銅釈迦三尊像などの国宝が多数配されている。五重の塔は釈迦(しゃか)の遺骨を奉安するためのもので仏教寺院において最も重要な建物である。 |

|

|

|

|

|

| 法隆寺の玄関にあたる「南大門」は室町時代の1438年に再建された。この門を通って中門に向かう。 |

|

| 南大門から100m程進むと「五重塔と中門」が見える。 |

|

| 「中門(ちゅうもん)」の左右には塑像(そぞう)の金剛力士像が立っている。この門と回廊で囲まれた境内を西院伽藍(さいいんがらん)と呼ぶ。 |

|

|

|

|

| 西院伽藍にある「金堂(こんどう)と五重の塔」。五重の塔は32.5mありわが国最古の塔である。 |

|

| 中門の外側にある鏡池に「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺 法隆寺の茶屋に憩いて 子規」と彫られた石碑あった。 |

|

| 中門から東へ500m程離れた所に東院伽藍がありその境内に「夢殿(ゆめどの)」がある。これは奈良時代(739)に聖徳太子の遺徳を偲んで建てられた殿堂で旧百円札の図柄になっている。 |

|

| 薬師寺は天武天皇が飛鳥の藤原京に造営(7世紀末)したが平城遷都(710)に伴い現地に移された。その後幾多の災害や兵火で諸堂は焼失し創建当時のものは焼け残った東塔(とうとう)だけであった。昭和42年(1967)に124代薬師寺管主の高田後胤(たかだこういん)によって大規模な復興が始まり東塔の趣向を参考にして現在の寺が再建された。 |

|

|

|

|

|

| 南門を通ると「中門と二天王像」がある。中門は昭和59年(1984)、二天王像は平成3年(1991)に再建された。修学旅行生が僧侶と記念撮影していた。 |

|

|

| 「西塔(さいとう)」は享禄元年(1528)に兵火で焼失し昭和56年(1981)に再建された。東塔(とうとう)は現在解体修理中である。 |

|

|

|

|

| 東塔側から見た「金堂と西塔」。東塔の修理が終わり全容が揃えば見事な出来栄えとなる。 |

|

| 「大講堂」は一番大い建物で幅41m 奥20m 高17mある。 |

|

| 金堂から400m程離れた所にある「玄奘塔」。ここには玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)の頂骨(頭の骨)を奉安(ほうあん)してある。 |

|

|

| BACK TOP |