| 安 東 Slide show |

|

|

| 河回村(ハフェマウル)は往時の農村の生活様式を残す観光地で299〜500年前の伝統家屋がひっそりと並んでいる。重要民俗資料に指定され、村を囲む様に川が流れ風水的に理想的な場所とされている。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 「村への入口」付近から眺めた風景。人影が無くレプリカ(複製)の様にみえる。 |

|

| 昔ながらの土塀と「藁葺(わらぶ)き屋根の農家」に背負子が立てかけてあった。 |

|

|

|

|

| 「北村宅」は1862年に村の中央に建てられた両班(ヤンバン)の屋敷で、重要民俗資料になっている。両班の屋敷は民宿になっている物もある。 |

|

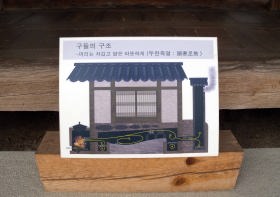

| 縁側に床暖房の「オンドルの説明図」が置かれていた。オンドルの床上は板の間で、日本の様な畳はない。日本の民家は多湿な気候から開放的な造りだが、朝鮮半島は寒冷な冬の気候からオンドルを用い、閉鎖的な造りになっている。 |

|

| この「釜戸」から薪を焚いて炊事と暖房をする。湯船に入る習慣がなかったから風呂の焚き口は無い。夏は行水し、冬はお湯と布で体を拭いていた。 |

|

|

|

|

| この様な「お面」を被って安東仮面劇祭が毎年秋に行われる。12世紀頃に始まり、両班(ヤンバン)の貴族に対する庶民の不満を劇で演じている。 |

|

| 韓流スター「柳時元(リュシウォン)」の実家だが、ガイドさん以外誰もその名前を知らなかった。 |

|

| 実家の塀にある「壁の穴」は、科挙を受ける学者への奨学金が入っていた。小さな穴なので手の大きい農民には盗めない様になっている。 |

|

|

|

|

| 実際に「人が住んでいる家屋」の様子。寒さに備え戸が小さく作られている。 |

|

| ビニールで覆われた「畑」と藁葺き屋根の農家。畑仕事をする村人はいなかった。 |

|

| 村の出口にキムチなどを漬ける「瓶」が並んでいた。人影が無くゴーストタウンの様な村であった。 |

|

| 陶山書院(トサンウオン)は1574年から李滉(イファン)が儒学生達を教育し学問を修めさせた所である。彼は韓国社会の儒教的な規律に大きな影響を与えた人物で1000ウォン札の肖像に使われている。 |

|

|

|

|

|

| 「試士壇(シサダン)」入口近くを流れる川にある人工島。ここで陶山書院だけの科挙をしたとされている。 |

|

| 「書院の入口」敷地内には書院建築を代表する約30余の建物がある。 |

|

|

|

|

|

| 「蔵板閣」には李滉の文集冊板などが保管されている。 |

|

|

| 「尚徳祠(サンドクサ)」は1574年に建てられた、李滉の位牌を祭った祠堂(ひどう)である。 |

|

|

|

|

| 「典教堂(チョンギョダン)」1574年に建てられた大講堂で、師と教え子が学問を論じた場所である。 |

|

| 「庫直舎(コジクサ)」は書院の管理人たちが使っていた住居。 |

|

| 書院の「オンドルと鍋」。質素な暮らし振りが伺える。 |

|

| 鳳停寺(ボンジョンサ )は新羅時代の672年に創建された寺院で、境内の極楽殿は現存する韓国最古の木造建物である。1999年に訪韓したエリザベス女王がここを「美しい寺院」と称賛した。 |

|

|

|

|

|

| 「山門」には天灯山鳳停寺の扁額(へんがく)がある。 |

|

| 境内に入ると龍を形取った「手水所(ちょうずどころ)」があった。 |

|

| 「案内図」に日本語で寺の名前の由来が書かれている。 |

|

|

|

|

| 石段から見た「万歳楼」。ここを上って本堂に向かう。 |

|

| 万歳楼をくぐると李氏朝鮮時代に建てられた「大雄殿」がある。庭には提灯が沢山ぶら下がっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 「極楽殿」は韓国に残る木造建物の中で最も古く、国宝に指定されている。その庭に高麗時代の「三重石塔」が建っていた。 |

|

|

| BACK NEXT |