|

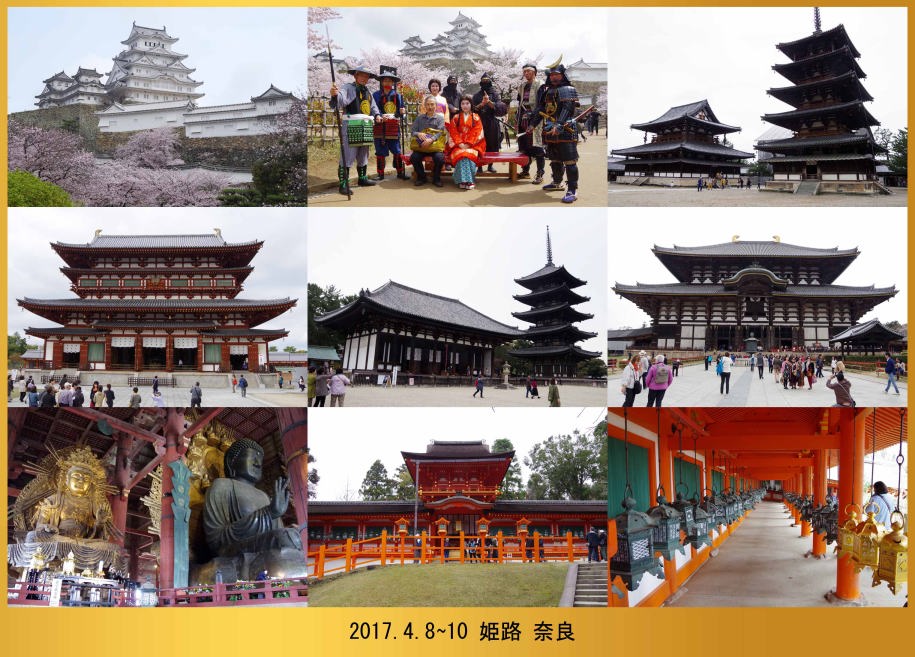

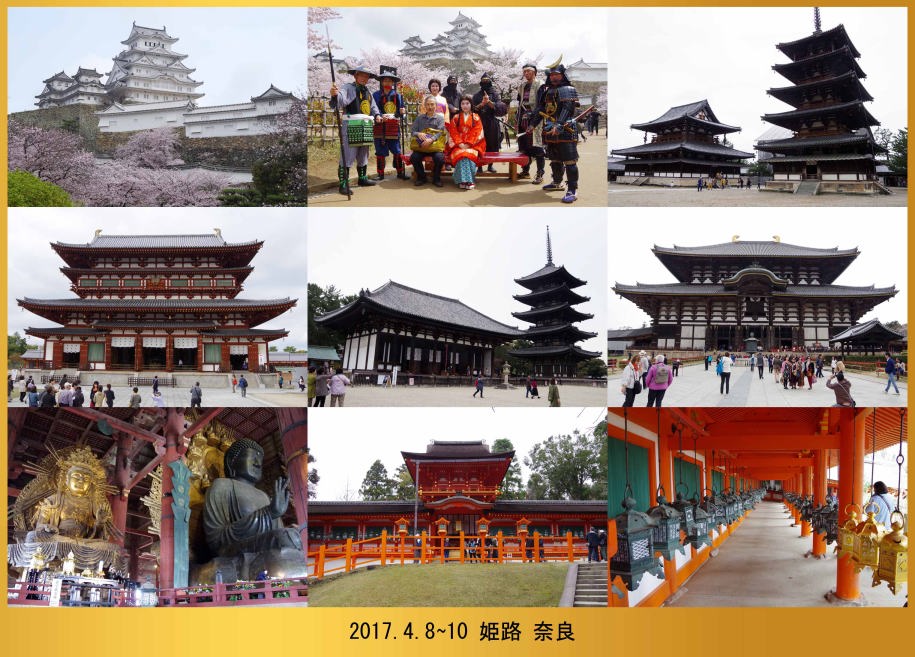

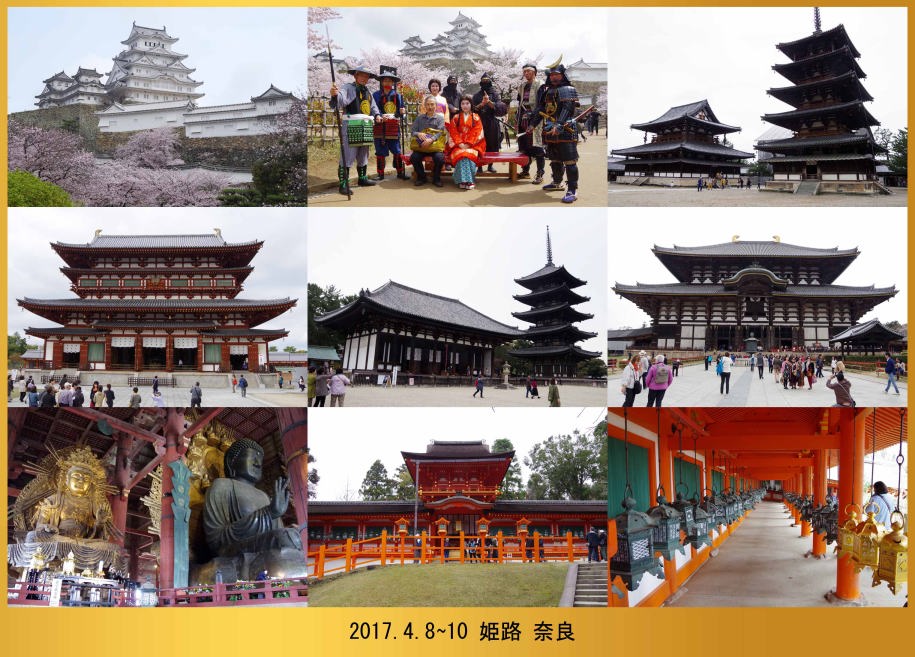

姫 路 城・奈 良

2017年4月8~10日 |

| 東京発17.4.8(新幹線) ⇒ 姫路城 ⇒ 新大阪(在来線) ⇒ 奈良(法隆寺)17.4.8~9(在来線) ⇒ 新大阪(新幹線) ⇒東京着17.4.10 |

| 前日の予報で関西地方は晴れだったが当日早朝の予報は雨に変わっていた。奈良のホテルを予約していたので気落ちしながら出かけた。小雨降るなか自宅を朝5時半に出発、姫路へ9時50分に着くと期せずして晴れ間が見えた。花曇りに咲く満開のソメイヨシノ桜は昨年より鮮やかで心地よく撮影できた。更に姫路城のイベントで千姫様と並んで写真を撮って貰いよい記念になった。翌日と翌々日の奈良も同様の天気だったから桜の季節に青空を望むのは無理なようだ。奈良は観光客が少なく見物し易かったが、改修中の建物が多く次回はオリンピックが終わってからまた訪れて見たい。撮影日2017.4.8~4.10 3日間 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 姫路城 千姫は徳川家康の孫娘で二代将軍・徳川秀忠の長女。7歳で豊臣秀吉の息子・秀頼に嫁ぎ18歳まで正室として大阪城で暮らしたが、秀頼は1615年大阪夏の陣に敗れ自害した。燃え盛る大坂城から救出された千姫は本多忠刻と再婚し1617年から姫路城に移り住んだ。一男一女に恵まれ幸せな時を10年間姫路城で過ごしたが、長男・幸千代は3歳で病死、夫・忠刻も31歳で他界した。失意の中に30歳で千姫は娘・勝姫とともに姫路城を去り江戸へ移った。その後、千姫は出家し娘・勝姫と共に竹橋御殿で暮らし、娘が嫁いだ後も同屋敷に留まり1666年70歳で波乱の生涯を閉じた。好古園は1618年に造営された西御屋敷を1992年に再現させた庭園である。大手門を出て500m右側にあり江戸時代の建築が再現され時代劇や大河ドラマの撮影地になっている。姫路城の詳細説明は昨年掲載したこちらでご覧下さい。 |

|

|

|

|

|

| 幸い「天気予報が外れ」姫路駅に着くと姫路城が見えた。 |

|

| 青空は無かったが「花曇り」の中を「桜が満開」に咲いていた。 |

|

| 「るの門」も改修を終え、咲き誇る桜に「天守閣」が一段と映えていた。 |

|

|

|

|

| 菱の門からの「天守閣・石垣・桜」の姿は古今東西随一の名城に相応しい。 |

|

| 「千姫様」とのツーショット。周りの人は「真田丸」にゆかりの方々。近年最高の記念写真。 |

|

| 天守閣から見た「三の丸広場」と姫路駅前大通り。満開の桜に花見客が大勢集まっていた。 |

|

|

|

|

| 元祖の播州皿屋敷「お菊の井戸」。江戸の番町皿屋敷は追随版。 |

|

|

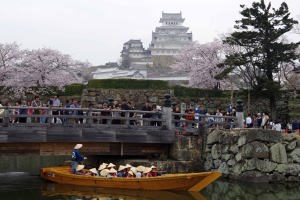

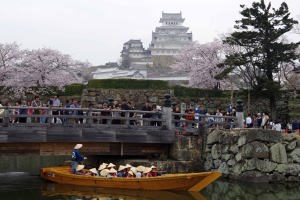

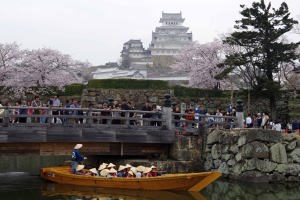

| 大手門から「娘船頭さん」の漕ぐ「はりま」が戻って来たが予約満員で乗れなくて残念…。 |

|

|

|

|

| 「好古園」の入場券は姫路城とセットになっている。ここは時代劇の撮影ロケに多用される。 |

|

| 池に「鯉」が沢山泳いでいた。橋を渡る千姫様のお姿を思い浮かべよう。 |

|

| 「潮音斎」は中秋の名月を愛でるのに最良の方向に建てられ秋には茶会が催される。 |

|

| 奈良時代は710年に元明天皇が藤原京から平城京に移し、794年に桓武天皇が平安京に遷都するまで84年間続いた。中国の長安を模した都とされ政治家や官僚が住民の大半を占める政治都市であった。古事記、日本書紀、万葉集などの史書・文学が登場し貴族・仏教文化ではあったが、貴族は1%未満の特権階級で多くの農民は1日2回の1汁1菜の食事、服装もぼろぼろで度々飢饉に見舞われていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 総門の「南大門」は1435年に焼失したが1438年に再建された。 |

|

| 南大門を入り西院伽藍向かうと「中門」は改修中だった。 |

|

| 「五重塔」は日本最古の塔で(約33m)お釈迦様の遺骨を安置してある。 |

|

|

|

|

| 「金堂」は670年に焼失したが7世紀末頃に再建された。 |

|

|

| 大講堂に安置された「薬師三尊像」。撮影禁止を知らずに撮ってしまった。 |

|

|

|

|

| 回廊の外に「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺 法隆寺の茶屋に憩いて 子規」の石碑がある。 |

|

|

|

|

|

|

| 東院伽藍の「夢殿」は739年聖徳太子を供養するために建てられた。 |

|

|

|

| 慈光院 石州流茶道の祖・小泉藩主片桐石見守貞昌が創建。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 薬師寺 1967年、高田好胤管主によって復興が進められた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「玄奘三蔵院伽藍」には玄奘三蔵の頂骨を収めてある。 |

|

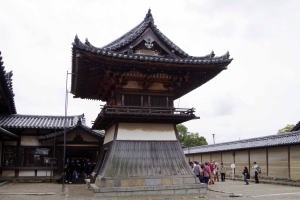

| 唐招提寺 鑑真和上(がんじんわじょう)ゆかりの寺院。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

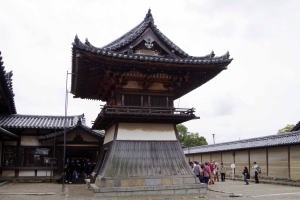

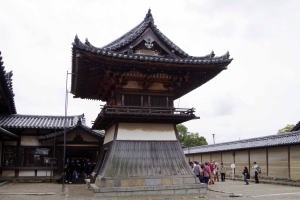

| 鑑真和上の骨を安置した「鼓楼」は鎌倉時代に再建された。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

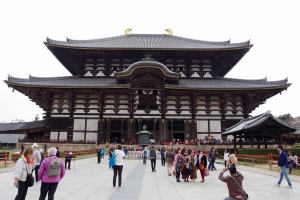

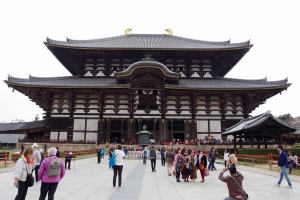

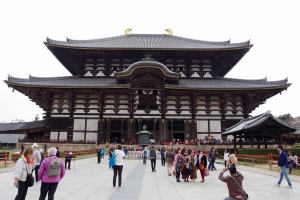

| 大仏殿入口「南大門」は両脇に高さ8.4mの仁王像が立っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「奈良の大仏」さまは1299年間民を見守り続けている。 |

|

| 「大仏さま」は高さ15mあり右に「虚空蔵菩薩像」が鎮座している。 |

|

|

|

|

|

|

|

「七重塔相輪」は大阪万博で建てられたレプリカを移築した。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 「本殿」には神職以外は立ち入れない。一般の人はこの門から参拝する。 |

|

|

|

|

|

|

| 二月と八月は全ての灯篭に浄火をともす「春日万灯篭」が行われる。 |

|

| 「春日万灯篭」の神事を感じてもらうため神職の詰所であった「藤波之屋」が開放されている。 |

|

| HOME TOP |